Le Wrap Up de la semaine où François Bayrou a été nommé Premier Ministre (semaine du 9 décembre 2024)

🌐 : 2025, année de fusions pour les grands groupes médias - 🚀 : Omnicom + IPG - 📱 : les médias tradi à nouveau offiensif sur TikTok - 💪 : géants de l’IA en 2025 - 🖼️ : Caillebotte à Orsay

Au sommaire de cette semaine :

Stratégiques 🌐 : Les géants des médias s'arment pour une année 2025 sous le signe des fusions

Apeurés 🚀 : Omnicom et IPG unissent leurs forces avant l’arrivée du pubard génératif

Accessit 📱 : les médias traditionnels repartent à l’assaut de TikTok

Productisé 💪 : les futurs chantiers des géants de l’IA en 2025

⏳ Temps de lecture : 9 minutes

Si vous préférez tester la version audio de cette newsletter, essayez le rendu de la moulinette Google NotebookLM (cette semaine en 🇺🇸), le résultat est un peu bricolé mais se laisse écouter :

Stratégiques 🌐 : Les géants des médias s'arment pour une année 2025 sous le signe des fusions

⏳ : 2 min 22 sec

Le paysage des médias s’apprête à connaître une refonte majeure, avec une année 2025 placée sous le signe des fusions et acquisitions. Les grands acteurs du secteur, comme Comcast et Warner Bros. Discovery, réorganisent leurs activités pour maximiser leurs opportunités stratégiques.

Warner Bros. Discovery vient d’annoncer une restructuration du groupe en deux divisions : d’un côté les réseaux TV traditionnels, de l’autre le streaming et les studios. Ce mouvement, qualifié de “flexibilité stratégique”, vise à séduire d’éventuels acquéreurs. Les actions de l’entreprise ont bondi de 15 %, signalant une approbation tacite des marchés.

Du côté de Comcast, son président Michael Cavanagh a évoqué une scission des chaînes du câble, comme SyFy et MSNBC, dans une nouvelle entité indépendante, potentiellement prête à avaler d’autres réseaux plus modestes. Simultanément, la figure influente des médias, John Malone, a entrepris des manœuvres similaires avec Liberty Broadband et Liberty Live, laissant entrevoir des rapprochements à venir.

En parallèle, Paramount pourrait changer de mains, avec David Ellison, un investisseur disposant d’un capital considérable, en lice pour consolider MTV et Nickelodeon dans un portefeuille plus pertinent.

Paradoxalement, la transition vers le streaming a fragilisé de nombreux petits acteurs comme AMC Networks ou A&E qui n’étaient pas adossés à de gros cablo-opérateurs.

De nouveaux entrants, financés par des capitaux internationaux, tels que RedBird IMI soutenu par les Émirats Arabes Unis, restent à l’affût de ces opportunités de consolidation.

Les rapprochements s’annoncent d’autant plus probables qu’un éventuel retour de Donald Trump à la présidence pourrait alléger les contraintes réglementaires et les oppositions de la toute puissance FCC (Federal Communications Commission). Cependant, des craintes pèsent sur les médias perçus comme libéraux qui pourraient subir une attention accrue de la part des régulateurs.

Le marché, dopé par une économie solide et la fin des incertitudes électorales, semble mûr pour cette vague de consolidations. Les fusions devraient continuer de faire évoluer l’industrie des médias, permettant éventuellement aux entreprises de retrouver de la croissance (voire d’augmenter les prix de leurs forfaits et/ou de leurs publicités) et ainsi de séduire les investisseurs.

En somme, 2025 s’annonce comme une année de « deal mania », avec une restructuration à grande échelle, des ambitions internationales et une dynamique politique jouant un rôle clé dans les stratégies des titans des médias.

Le paysage médiatique français n’est pas en reste face à cette vague de recompositions potentielles. Vivendi est engagé dans une restructuration significative imminente, marquée par la scission de ses activités et la mise en bourse imminente de sa filiale Canal+. Cette opération pourrait donner à Canal+ davantage d’autonomie pour explorer des alliances stratégiques, ou pour devenir une cible potentielle d’acquisition dans un marché européen en pleine effervescence.

Le rachat de BFM TV pour 1,5 Md€ par CMA CGM (par ailleurs actionnaire de 10% du groupe M6) laisse augurer de nouvelles opérations de rapprochement, comme le suggèrent également la fermeture anticipée de C8 et de NRJ12 sous l’effet des renouvellements de fréquences TNT (et incidemment l’arrivée de Ouest-France adossée à la famille Pinault, ou encore de CMI de Kretinsky). Le retrait de Canal+ de la TNT pour ses chaînes payantes.

Le dernier rapprochement d’envergure entre TF1 et M6 date de septembre 2022 et peu de nouvelles opérations d’envergure ne semblent pouvoir passer les fourches caudines du Conseil de la Concurrence, malgré les suggestions faites par les Etats Généraux de l’Information de changer les règles d’appréciation des conccentrations médiatiques (peut-être du mouvement à attendre dans la Presse entre les groupes régionaux : EBRA, Voix du Nord - Rossel, Ouest France, Sud Ouest, voire titres dans l’escarcelle de CMA CGM : La Provence, Corse Matin ou La Tribune).

Enfin la radio reste suspendue aux vicissitudes des groupes NRJ, Lagardère-Europe (sous bannière Bolloré) ou des Indé-Radios, qui pourraient voir leur actionnariat désireux de préparer l’avenir.

Apeurés 🚀 : Omnicom et IPG unissent leurs forces avant l’arrivée du pubard génératif

⏳ : 1 min 52 sec

“Change is neither good nor bad. It simply is.” Cette maxime de Don Draper, l’icône stoïque de la série Mad Men, pourrait aujourd’hui résonner comme une consolation amère dans les couloirs des agences publicitaires.

Pourtant, sur Madison Avenue, l’avenue iconique des agences de pub américaines, le changement a un goût de panique. Et pour cause : le 9 décembre dernier, Omnicom a annoncé le rachat d’Interpublic (IPG), fusionnant le troisième et le quatrième plus grands groupes publicitaires mondiaux pour créer le premier acteur d’une taille inédite.

Un mariage de raison face à l’hégémonie tech

Avec cette fusion, Omnicom-IPG deviendra le numéro un mondial, détrônant WPP et Publicis. Parmi ses clients, on retrouve des poids lourds comme Apple, Disney, Johnson & Johnson et Mattel. Si l’opération promet des synergies financières (750 M$ d’économies annuelles annoncées), elle reflète surtout une tentative désespérée de reprendre la main dans un marché où Google, Meta et Amazon captent désormais plus de 50 % des budgets publicitaires mondiaux!

Autre point clé : la fusion recentre le pouvoir publicitaire aux Etats-Unis, au détriment des acteurs “européens”, Publicis en France et WPP en Grande-Bretagne. Cependant, les analystes restent sceptiques : ce regroupement consolide des forces déjà affaiblies. Depuis 2018, le secteur n’a progressé que de 3% par an, hors périodes de pandémie. Et avec l’avènement de l’IA générative, l’environnement risque de connaître des années turbulentes.

Un empire trop grand pour lui-même ?

Omnicom hérite d’un portefeuille de marques d’agences créatives impressionnantes : BBDO, DDB, TBWA, McCann, FCB… Mais cette surabondance pourrait devenir un fardeau.

Selon Brian Wieser, expert de l’industrie, le secteur créatif, déjà sous pression, ne peut plus justifier ses marges d’antan face à des technologies qui démocratisent considérablement la production de contenus.

L’autre défi concerne les régulateurs. La fusion pourrait inquiéter les autorités antitrust, notamment en Europe. Cependant, John Wren, PDG d’Omnicom, a souligné que la domination des Big Tech devrait réduire les oppositions. Google et Facebook absorbant déjà la majorité des investissements, demeurent des co-leaders publicitaires incontestés.

Des agences aux abois dans l’ère de l’IA

En plus de simplifier la création, l’IA optimise déjà dans une certaine mesure, le ciblage et l’achat média. Les clients vont de façon croissante internaliser leurs dépenses publicitaires en main ou se tourner vers de petites agences, plus flexibles et potentiellement moins coûteuses. Ce contexte explique pourquoi Omnicom-IPG veut investir massivement dans la technologie et la data science. Mais comme le souligne Rishad Tobaccowala, ex-stratège de Publicis : "L’IA ne sera pas un différenciateur pour les agences. Ce sera comme l’électricité : un service parmi d’autres."

Fusion ou dernier souffle ?

Si cette fusion offre à Omnicom-IPG une taille critique et des économies d’échelle, elle soulève pourtant des questions : pourra-t-elle vraiment rivaliser avec les géants technologiques ? Ou ne fera-t-elle que repousser l’inévitable ? Comme toujours, Madison Avenue devra prouver qu’elle sait se réinventer, faute de quoi l’héritage de Don Draper risque de s’évaporer dans les brumes du passé.

Accessit 📱 : les médias traditionnels repartent à l’assaut de TikTok

⏳ : 1 min 36 sec

Vous connaissez l’histoire : face à un public vieillissant, les grands médias comme Fox News, NBC ou encore le New York Times explorent TikTok pour capter l’attention des jeunes générations. Il semblerait néanmoins que dernièrement ils aient décidé d’accélérer.

Avec 39 % des moins de 30 ans déclarant s’informer régulièrement sur la plateforme, selon le Pew Research Center, l’enjeu est de taille : se rendre visible dans un espace dominé par des créateurs individuels.

Chez Fox News, Trey Yingst, 31 ans, illustre cette stratégie. Correspondant à l’étranger, il partage des vidéos en selfie pour raconter la guerre en Ukraine ou d’autres reportages, touchant ainsi une audience jeune et distante des écrans câblés. Avec 852 K abonnés (presque la moitié du compte officiel de Fox!) Yingst prouve que les individus, et non les marques, attirent sur TikTok.

Des journalistes comme Steve Kornacki (NBC) ou Ramy Inocencio (CBS) adoptent eux aussi une approche plus personnelle, humanisant les contenus et attirant des millions de vues, mais semble-t-il plus traditionnellement sur les comptes de leurs médias respectifs.

Cependant, ces initiatives soulèvent des défis. Les algorithmes de TikTok favorisent l’authenticité et la légèreté, deux éléments souvent absents des formats rigides des médias classiques.

“La clé, c’est d’être soi-même”, affirme Chris Berend, directeur digital chez NBCUniversal, insistant sur l’importance de personnalités distinctives plutôt que de simples reprises de contenus télévisés.

Certaines vidéos marquent le pas. Un clip de Kornacki expliquant les résultats électoraux dans le Wisconsin a atteint 1,2 million de vues, tandis qu’un TikTok de CBS montrant une patiente atteinte de Parkinson gravissant des montagnes a captivé un demi-million de spectateurs.

En comparaison, les publications standard des marques peinent à engager une audience, d’où l’importance croissante d’“ajouter un visage à la marque”, selon Freddy Tran Nager, spécialiste des médias sociaux à USC.

Malgré ces succès, comme l’avenir de TikTok reste incertain aux US, les investissements des médias pourraient être compromis. Par ailleurs, TikTok ne génère que peu de revenus pub pour les médias qui postent ces contenus. Pourtant, les médias y voient une stratégie à long terme : fidéliser une audience aujourd’hui jeune et gratuite, en espérant la convertir un jour en abonnés payants (on ne rit pas). Comme le dit Tran Nager, “quand ces jeunes auront un bon salaire, ils cliqueront peut-être sur un abonnement au Wall Street Journal.”

Au-delà de TikTok, cette course reflète une tendance plus large : l’adaptation des médias traditionnels aux attentes des générations connectées. Dans un monde où la crédibilité repose de plus en plus sur l’authenticité, les journalistes deviennent les nouveaux influenceurs (voir l’article sur les Newsfluenceurs).

Productisé 💪 : les futurs chantiers des géants de l’IA en 2025

⏳ : 1 min 35 sec

La course à l’innovation en IA s’intensifie alors qu’OpenAI et Google dévoilent leurs dernières avancées dans le domaine des produits basés sur l’IA.

Début décembre, OpenAI a lancé sa campagne des “12 jours de Noël”, marquée par le déploiement de Sora comme outil génératif de vidéo nativement dans ChatGPT et Canvas, une plateforme de rédaction et de codage, ajustable sans relancer vos prompts.

Google a riposté avec Gemini 2.0, son nouveau modèle génératif, ainsi que deux prototypes, Astra et Mariner, capables d’effectuer des actions pour l’utilisateur, annonçant l’ère des agents IA.

Contrairement aux précédentes annonces centrées sur les modèles, ces nouveautés mettent l’accent sur les développements produits.

L’objectif ? Montrer que cette technologie peut trouver un écho commercial, donc toucher le grand public. Mais cette quête n’est pas sans embûches : dans un domaine où l’innovation tech précède souvent les besoins du consommateur, la création de produits reste complexe.

“You are normally taught not to be a hammer looking for a nail,” says Kevin Weil, OpenAI’s chief product officer. But “every two months computers can do something that we have never before been able to do.”

Cependant, ces lancements n’ont pas été exempts de défauts. OpenAI a dû suspendre Sora peu après sa mise en ligne en raison d’une énorme curiosité des utilisateurs qui ont afflué en masse et saturé les serveurs. Les utilisateurs, bien qu’impressionnés, ont noté des lacunes, notamment dans la gestion des mouvements complexes.

Google n’a pas fait mieux : Astra, capable d’analyser des vidéos et de fournir des explications, a échoué à répondre à des questions relativement simples. Mariner, conçu pour accomplir des tâches sur un navigateur, n’a pas pu finaliser un paiement en ligne.

Malgré ces imperfections, l’IA agentique est perçue comme une révolution majeure. Alex Wang, de Scale, estime que ces agents, capables de passer du “bavardage à l’action”, pourraient modifier en profondeur la tech dès 2025. Des entreprises comme Salesforce et Microsoft surfent déjà sur cette vague, multipliant les lancements et accords clients.

Mais les défis abondent. Les agents requièrent des données spécifiques sur la façon dont les tâches sont effectuées, un luxe que les chatbots n’exigent pas. La confiance est aussi un obstacle : un agent peut-il vraiment réserver le meilleur restaurant ou gérer vos achats sans erreurs ? Enfin, le coût reste prohibitif : OpenAI a annoncé un prix mensuel de 200 dollars pour son abonnement “pro” à ChatGPT.

Si l’IA agentique tient ses promesses, elle justifiera peut-être ces tarifs. Pour l’instant, la révolution est en marche, mais le test pour les curieux vient de significativement augmenter…

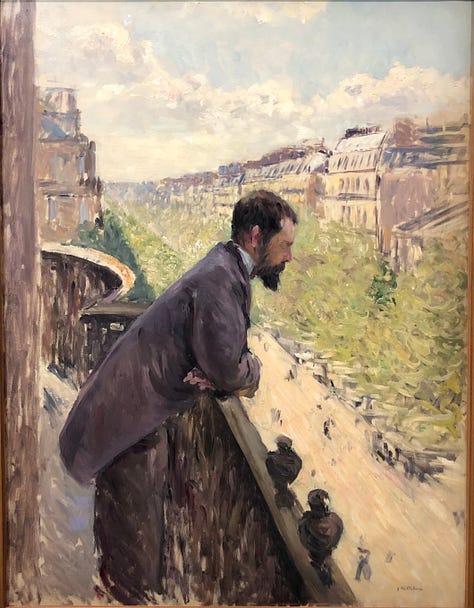

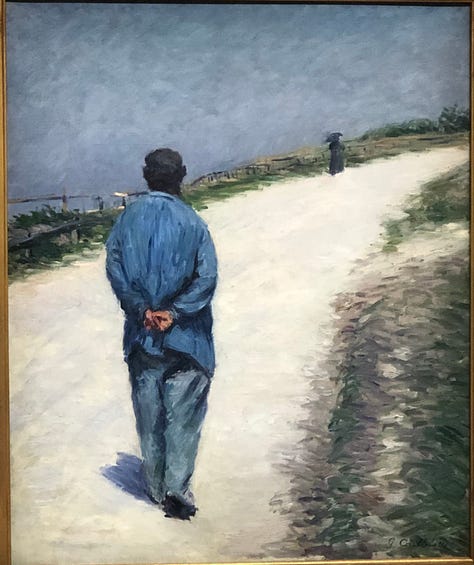

Biaisé 🖼️ : Caillebotte et les hommes au musée d’Orsay

⏳ : 1 min 35 sec

L'exposition du musée d'Orsay consacrée à Gustave Caillebotte (1848-1894) revisite l’itinéraire du peintre, légèrement inclassable entre réalisme et impressionisme1, en adoptant un parti pris : celui d’étudier la présence de la masculinité dans sa production artistique (s’appuyant sur le fait que près de 70% de ses tableaux ont représenté des hommes).

Avec 70 œuvres majeures, dont des tableaux emblématiques comme Rue de Paris, temps de pluie ou Jeune homme à sa fenêtre, cette rétrospective explore la vision radicalement moderne de Caillebotte sur tous les sujets.

Peintre du réel et du quotidien, Caillebotte s'intéresse à son entourage : frères, ouvriers, amis sportifs, jusqu'à lui-même, exposant l’homme sous toutes ses facettes, de l'ouvrier urbain au sportif, du célibataire bourgeois à l’homme nu dans son intimité. À une époque où la virilité républicaine, échaudée par la défaite de 1870, est exaltée, émergent aussi des premiers signes de la remise en cause de la masculinité traditionnelle, son travail questionne non seulement les codes sociaux, mais aussi les rapports de genre et les normes sexuelles, enfin c’est le point de vue défendu par le Commissaire de l’Exposition.

Ce tropisme lourdement appuyé à travers les commentaires et les cartouches qui jalonnent l’exposition, à l’usure agace, mais n’enlève rien à la modernité et à la nouveauté de l’approche de Caillebotte.

Cette modernité montre l’avant-garde de l’époque dans un Paris en pleine transformation haussmannienne. Caillebotte ne peint pas seulement des scènes ; il donne aussi son regard sur cette société en mutation, tout en s'interrogeant sur sa propre condition de jeune homme, rentier, esthète, travailleur forcené et relativement solitaire. Là encore, l’exposition incite et biaise les interprétations pour les faire rentrer dans sa thèse sur la masculinité ambigüe de l’auteur, sous entendant son homosexualité sans toutefois jamais l’affirmer.

Or c’est un point de vue dérangeant, car tour à tour, cette masculinité est dépeinte sous son aspect viriliste et militaire, pour être dans une pièce suivante qualifiée d’ambiguë devant des figures de jeunes rentiers oisifs et alanguis.

L’événement, augmenté par l'acquisition récente de Jeune homme à sa fenêtre (Getty Museum de Los Angeles) et Partie de bateau (musée d’Orsay), s’inscrit dans un cycle de redécouverte de l’artiste, amorcée depuis une rétrospective de 1994.

Espérons que la prochaine exposition pourra nous offrir une nouvelle rétrospective digne de ce nom, avec ses tableaux de nus féminins et les fleurs pour lesquels il développa une obsession tardive, tableaux qui, on le comprend ici, ne rentrait pas dans la thèse qu’on nous souhaitait voir adopter.

A voir tout de même car c’est une des expositions les plus belles de la rentrée.

même si cette classification tient plus au rejet du Salon Officiel des Rabotteurs que de son adhésion volontaire au mouvement de Monet.