Le Wrap Up de la semaine de l'accord Spotify avec Netflix (semaine du 13 octobre 2025)

🎧 : Netflix et Spotify : deal sur les podcasts - 🧠 : TED une edtech - 🤼 : les Français les médias et l’IA - 🦾 : les agences médias augmentées - 💡 : Eadweard Muybridge, précurseur du cinéma

Au sommaire de cette semaine :

Vodcastés 🎧 : Netflix et Spotify signent un accord autour des podcasts

Augmentées 🦾 : grandeurs et décadences des agences médias face à l’IA

Extra Ball 🎱 : quand les médias agrègent les influenceurs (sur abonnement)

Inventif 💡 : Eadweard Muybridge, photographe, meurtrier, précurseur du cinéma

⏳ Temps de lecture : 11 min 30 sec (!!)

✳️ Le groupe WhatsApp du Wrap Up (experimental) est disponible ici : News, sondages et coulisses, c’est là que ça se passe :

Vodcastés 🎧 : Netflix et Spotify signent un accord autour des podcasts

⏳ : 2 min

Netflix s’invite dans l’univers du podcast vidéo en scellant un partenariat avec Spotify, qui prendra effet début 2026.

Objectif affiché : intégrer une nouvelle catégorie de contenus à sa plateforme tout en offrant à Spotify un canal de diffusion supplémentaire pour sa stratégie audio-visuelle.

On avait déjà entendu dans le Wrap Up les rumeurs qui parlait de ce dossier brûlant pour Netflix, démontrant une fois de plus qu’on avait désormais deux mastodontes du streaming qui ne manqueraient pas de se regarder en chiens de faïence : Youtube sur le gratuit (et dont les podcasts vidéos sont une source non négligeable d’audience) et Netflix sur le payant.

Le lancement de ce partenariat se fera avec une sélection de podcasts emblématiques issus de Spotify Studios et The Ringer (une acquisition de Spotify en 2020), notamment The Bill Simmons Podcast, The Rewatchables et Conspiracy Theories.

Dans un premier temps, cette offre sera disponible aux États-Unis, avec une extension internationale dans les cartons (il faut dire que le contenu est très centré autour des sports collectifs US).

Aucun détail financier n’a filtré, mais le discours officiel est assez clair :

Together with Netflix, we’re expanding discovery, helping creators reach new audiences, and giving fans around the world the chance to experience the stories they love and uncover favorites they never expected. This offers more choice to creators and unlocks a completely new distribution opportunity.

Ce mouvement s’inscrit dans la dynamique du boom du podcast vidéo. Le format hybride séduit par sa capacité à engager davantage le public (une attention plus longue) et à générer (publicitairement) des revenus supérieurs à ceux de l’audio seul.

Après les paris sur la comédie live, la téléréalité, la jeunesse et les événements sportifs, Netflix ajoute cette nouvelle corde à son arc.

Mais la partie n’est pas gagnée : YouTube règne aujourd’hui sur le secteur avec 33% des auditeurs hebdomadaires américains de podcasts vidéo selon Edison Research.

De son côté, Amazon muscle ses positions via Prime Video (avec le très populaire New Heights des frères Kelce, produit par Wondery qu’Amazon a racheté aussi en 2020), tandis que la radio payante SiriusXM s’est déjà offert les versions filmées de blockbusters comme Call Her Daddy d’Alex Cooper, revendiqué comme le podcast le plus écouté par les femmes (américaines).

L’alliance Netflix-Spotify repose donc moins sur l’effet de surprise que sur la puissance de distribution cumulée : une plateforme de streaming vidéo mondiale et une machine audio tentaculaire.

Une manière de répondre à YouTube sans créer une offre maison, tout en testant la capacité des podcasts vidéo à séduire des audiences qui consomment déjà séries, talk shows et événements live sur Netflix.

Prochaine étape annoncée : un élargissement progressif du catalogue au-delà de la poignée de titres phares. Une manière pour les deux plateformes de valider — ou non — l’idée que le podcast vidéo peut devenir un pilier mainstream de l’entertainment global.

C’est aussi probablement aussi une façon pour Spotify de mettre un pied de plus dans la vidéo, en en atténuant les risques.

Un dernier point intéressant, l’accord ne couvre pas d’éventuels projets de podcasts de shows de Netflix (ou de ses marques) chez Spotify, cela sera prochainement pour une annonce prochaine…

Si vous préférez tester la version audio de cette newsletter, essayez le rendu de NotebookLM (cette semaine en 🇫🇷) :

Instructif 🧠 : TED devient une edtech

⏳ : 1 min 46 sec

TED, temple de l’utopie parlante depuis 1984 (déjà?) , change de visage sans vendre son âme (en apparence).

Après un quart de siècle aux commandes, Chris Anderson, ancien rédac chef de Wired, passe la main à une nouvelle garde… tout en restant dans les parages.

Le 15 octobre, la direction a été confiée à Sal Khan — le célèbre fondateur de la Khan Academy1 — comme “vision steward” (traduire : le gourou bienveillant), et à Logan McClure Davda, jusque-là “head of impact” qui en devient le PDG.

Aucun chèque de rachat à 1 Md $ comme certains l’avaient imaginé : il s’agit d’un passage de relais stratégique, pas financier.

Cette alliance est tout sauf fortuite. TED et Khan Academy occupent deux segments complémentaires de l’edtech : l’un s’adresse aux enfants, l’autre aux adultes.

TED compte aussi une division orientée formation en entreprise (leadership, soft skills, communication), un marché en pleine expansion. L’idée est claire : unir deux marques fortes pour peser dans la bataille culturelle face à la crise de confiance et à la bouillie algorithmique générée par l’IA.

Depuis son rachat pour 14 M$ en 2001 (par l’organisation à but non lucratif de Chris Anderson, The Sapling Foundation (dont la devise est « favoriser la diffusion des grandes idées »), TED est devenu une machine à distiller des idées courtes et percutantes, souvent gratuites, mais jamais bon marché :

Un ticket pour la conférence annuelle coûte 12 500 $, et jusqu’à 100 000 $ en VIP ;

les vidéos sont disponibles en ligne sans publicité et traduites bénévolement dans le monde entier.

La marque a ouvert son écosystème en lançant TEDx, permettant à des communautés locales d’organiser leurs propres événements sous licence — une hérésie dans un manuel MBA classique, mais un succès mondial.

L’organisation s’est aussi illustrée par The Audacious Project, qui redistribue environ 1 Md$ par an vers des projets portés par des entrepreneurs sociaux.

Cependant, la période actuelle semble (vous ne trouvez pas?) moins propice au cosmopolitisme radieux de ses débuts.

Les mécènes se replient sur leurs priorités nationales, le progressisme chic recule, et la situation internationale légèrement tendue transforme les “grandes idées universelles” en débats polarisés.

Dans ce contexte, l’essor des conférences physiques profite à plein du défaut de lien social créé par le télétravail, tandis que la consommation de vidéos se raccourcit à la vitesse d’un swipe : l’âge d’or des talks de 18 minutes se heurte désormais à celui des formats de deux minutes.

Ce virage vise donc à rendre TED à nouveau décisif : brancher la pédagogie massive de Khan Academy (plus de 100M d’utilisateurs annuels) sur la caisse de résonance mondiale des talks, pour réinventer l’éducation “à la TED” à l’heure de TikTok.

À Sal Khan de livrer, comme dans tout bon TED Talk, une standing ovation à la fin.

Défiés 🤼 : les médias vs. l’IA S01E04

⏳ : 2 min 59 sec

L’IA au secours d’une information saturée

Réalisée par OpinionWay pour La Villa Numeris, une nouvelle étude révèle un paradoxe fascinant : alors que les Français se sentent noyés dans un océan de contenus, ils continuent de considérer l’information comme un devoir civique – quitte à en déléguer une partie à l’intelligence artificielle.

93% estiment qu’être bien informé fait partie des droits du citoyen, et 82% qu’il s’agit même d’un devoir. Mais ce noble idéal se heurte à une réalité : 64% se disent submergés, 73% jugent les infos déprimantes, 68% ne savent plus à qui se fier.

Résultat sombre : 42% déclarent se moins informer qu’avant.

Bienvenue dans l’ère de la fatigue informationnelle dont nous avons déjà abondamment parlée dans ces colonnes.

Le numérique, poison et antidote

Les Français entretiennent avec le numérique une relation d’amour contrarié.

OUI, il diffuse des fake news (88% en perçoivent davantage qu’auparavant).

OUI, il brouille les repères et fragilise la confiance dans les médias – 51% doutent de son impartialité (même si les jeunes générations font confiance à ses égéries et autres créateurs, jugés plus authentiques), 53% de son indépendance.

Mais pour 79% des répondants — et un surprenant 42% chez les moins de 35 ans —, le numérique permet aujourd’hui de mieux s’informer qu’il y a vingt ans. Une nuance générationnelle qui s’explique moins par un désaccord sans doute, que par un rapport différent à la situation antérieure de l’info.

Cette ère du soupçon trouve ici une nouvelle 93% affirment croiser les sources pour se faire une opinion.

En moyenne, chacun dit consulter 3,6 sources différentes (peut être pas pour une même info cependant) : JT, chaînes info, radio, PQN/PQR (soyons fous), réseaux sociaux, experts, proches, moteurs de recherche, IA…

C’est la revanche du zappeur : le citoyen 2025 ne se fie plus à un média, mais à une multiplicité de sources de confiance.

L’IA : la nouvelle source silencieuse

La grande surprise de cette enquête tient dans ce chiffre : 8% des Français – soit près de 4M de personnes – disent utiliser désormais une IA conversationnelle (ChatGPT, Gemini, Mistral…) pour s’informer.

Un chiffre spectaculaire pour une technologie de moins de trois ans.

Le profil des ces 8% ?

Jeunes (74% ont moins de 35 ans),

Urbains (65% vivent en agglomération),

Connectés (65% via smartphone);

Pour les Français, l’IA n’est pas un gadget : 57% l’utilisent chaque jour, 26% plusieurs fois par jour.

Les usages se précisent :

Peu adaptée à “l’actualité chaude” : les JT et radios gardent la haute main.

Moyenne pour “comprendre ce qui se passe”.

Excellente pour “vérifier” et “chercher des informations complémentaires” : sur ce terrain, l’IA est promis à devancer toutes les autres sources (sauf si les journaux s’y connectent pour servir de crédibilité);

En moyenne elle contribue à “se faire une opinion”, à digérer l’information.

“Ce n’est pas elle, c’est moi”

Le rapport montre également une vraie bascule psychologique : chez les utilisateurs d’IA, la confiance dans l’information fournie par les LLMs atteint 87%, contre 41% pour l’ensemble de la population.

Mais quand les réponses déçoivent, on est au milieu du gué : la moitié d’entre eux s’accusent eux-mêmes (“je l’ai mal formulée”), l’autre moitié incrimine l’outil (“pas encore au point”).

C’est une première : le citoyen s’excuse auprès de son média.

Cette confiance s’explique : 95% disent cliquer sur les sources citées par l’IA (genre de temps en temps?), et 45% disent que cela renforce la crédibilité perçue de l’information distillée par le chatbot.

Parmi les fonctionnalités les plus plébiscitées, les résumés automatiques, la reformulation des questions, les traductions d’articles étrangers ou encore la création d’images ou de tableaux de synthèse — bref, de la mise en forme de l’information avant même la lecture.

Et la satisfaction globale ? 85% dont 26% de très satisfaits.

L’oracle en construction

Cette génération d’usagers ne veut plus lire l’information : elle veut dialoguer avec elle.

Et si l’IA n’est pas encore le média de référence, elle devient le média réflexif, celui qui aide à structurer la pensée 😱😱😱.

Moins spectaculaire qu’un plateau télé, mais plus intime : une conversation cognitive permanente, individualisée, toujours disponible.

Le risque ? Que chacun vive demain dans son JT algorithmique, calibré à ses biais et ainsi persuadé de façonner la vérité établie.

La promesse ? Une information sur mesure, où le citoyen reprend la main certes, mais où le mythe de contribuer à créer une réalité partagée entre les citoyens, s’éloigne encore un peu plus.

A ce sujet, je recommande en complément de lecture de l’étude téléchargeable ci-dessous, le bel article de la revue Influencia qui pose la question de savoir si les mass-media auront été une parenthèse de notre histoire, en faisant un long historique de l’émergence de cette notion, corollaire de celle d’opinion publique.

Augmentées 🦾 : grandeurs et décadences des agences médias face à l’IA

⏳ : 2 min 8 sec

De la créativité à la data-culture

On savait que les agences de publicité voulaient se “réinventer”. Cette fois, ce n’est plus un vœu pieux : c’est une course.

Comme l’annonce le Financial Times, WPP, le géant britannique de la communication, vient de signer avec Google un partenariat à 400 M$ pour intégrer les outils IA (Gemini, génération vidéo, automatisation des campagnes) dans l’ensemble de son offre marketing.

En parallèle, d’après Reuters, Publicis relève encore ses prévisions annuelles : +5,5% de croissance organique attendue en 2025, en grande partie grâce à l’intégration de l’IA dans 73% de ses process opérationnels.

Autrement dit : là où l’agence était hier un conseil, elle devient aujourd’hui une infrastructure.

L’IA, nouveau médium

Le mouvement est clair : la frontière entre création, planification média et exécution technologique disparaît peu à peu. Les plateformes (Google, Meta, Amazon) ne sont plus de simples supports ; elles deviennent les partenaires stratégiques, les laboratoires et parfois les cerveaux de l’agence (quand ils ne veulent pas simplement les remplacer comme l’énonçait il y a quelques mois Mark Zuckerberg).

Chez WPP, la collaboration avec Google s’accompagne d’un modèle de “co-développement” : l’agence teste, entraîne et déploie des IA propriétaires pour générer des contenus dynamiques à la volée pour ses clients.

Chez Publicis, on parle de “Power of One 2.0” : une intégration totale des données, de la création et de la mesure au sein d’un “même stack propriétaire” : assez curieux, car on aurait imaginé l’agence comme grande ordonnatrice des différentes IA afin d’en tirer le potentiel le plus important de chaque modèle.

Le résultat ? Des campagnes supposées plus rapides, mieux ciblées, hyper-personnalisées… et de plus en plus pilotées par des algorithmes (prenons garde à la hype dont les agences sont également fortement imprégnées).

Un risque émerge, comme on le soulignait il y a quelques semaines chez Publicis Luxe : celui d’une créativité homogénéisée par les outils des géants du cloud. L’IA est “médiocre”, comme le rappelait Déborah Marino, c’est à dire qu’elle moyennise tout.

Et en France, Heroiks connaît une même révolution

Côté hexagonal, Heroiks (groupe propriétaire d’Agences médias comme Repeat & Co ou Adgency) accélère sa propre mutation : restructuration de ses équipes, recentrage sur la performance, intégration d’outils IA internes, repositionnement sur un modèle hybride “data + créa”.

Le groupe annonce le lancement d’une agence AI répondant au nom de Versus, avec une approche “plus agile, moins silotée”, capable d’orchestrer en direct les campagnes média et leur mesure de performance.

En clair : l’agence traditionnelle devient une “martech maison” – une machine à produire, mesurer et réajuster la création en temps réel.

Longtemps habituée des campagnes à la performance, Heroiks plutôt qu’attendre d’être désintermédiée, avale le maillon de la création des campagnes, résumé par ce slogan : Hollywood at Tik Tok Price.

Le grand virage des agences

WPP, Publicis, Heroiks : trois trajectoires différentes, une seule direction.

Le modèle des agences se réinvente autour de trois leviers :

Technologisation du métier : l’agence devient une plateforme technologique intégrée.

Automatisation de la création : l’IA n’assiste plus, elle co-produit.

Ré-ancrage stratégique : retour à la valeur de conseil dans un écosystème saturé d’outils.

Ce virage redessine la hiérarchie du secteur. Les agences qui sauront combiner intelligence humaine et puissance algorithmique garderont la main. Les autres risquent de devenir de simples revendeurs de clics automatisés.

Extra Ball 🎱 : quand les médias agrègent les influenceurs (sur abonnement)

Un “club gratuit” pour mieux monétiser la data et vendre de l’exposition sociale aux marques.

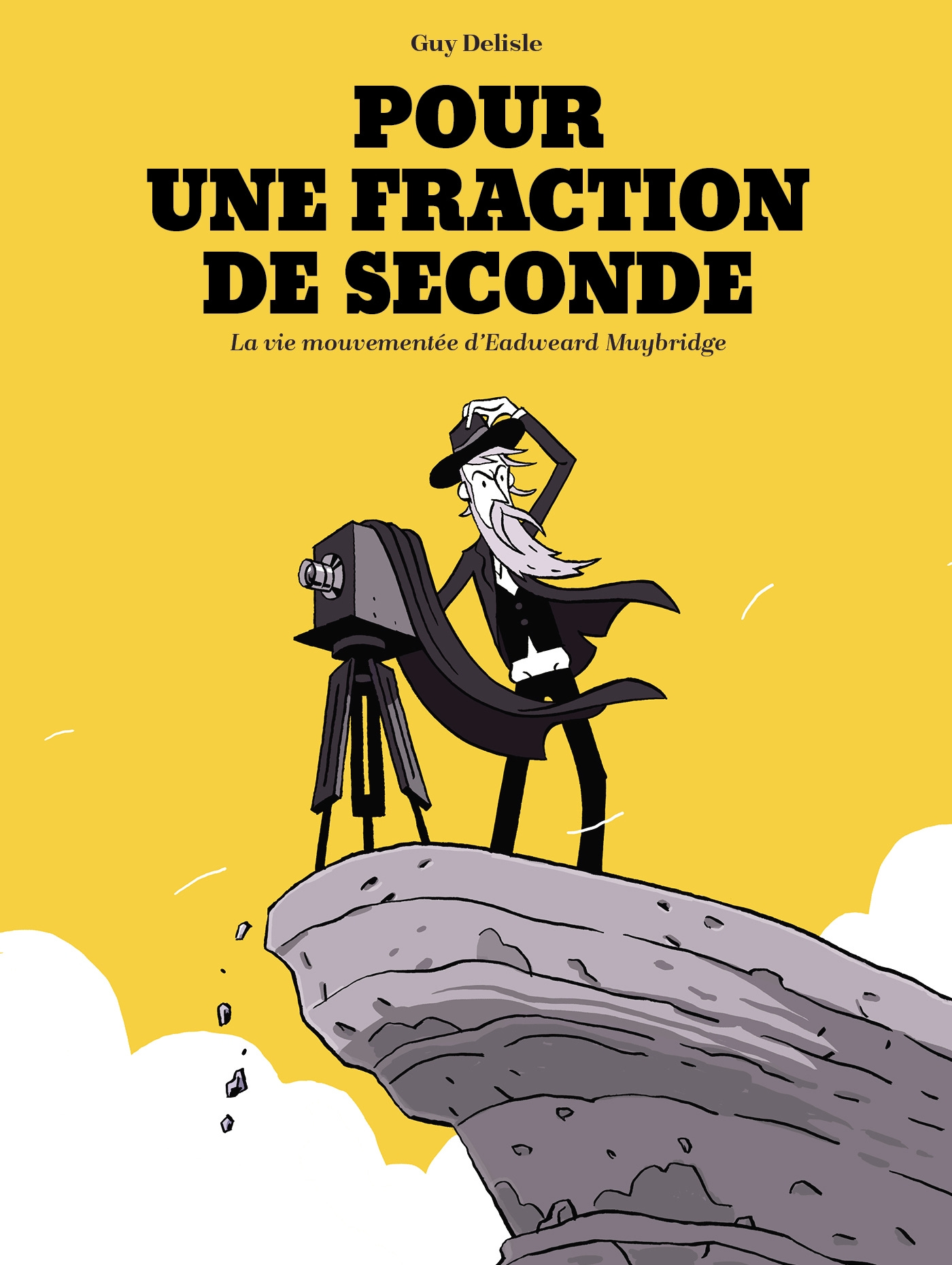

Inventif 💡 : Edweard Muybridge, photographe, meurtrier, précurseur du cinéma

⏳ : 2 min 31 sec

Daguerre, Pathé, Marey, Méliès, Lumière… Ces noms résonnent comme une généalogie officielle du cinéma.

Mais en amont de cette lignée, un Anglais excentrique installé aux États-Unis a, au sens propre, saisi le mouvement : Eadweard Muybridge.

Guy Delisle auteur québecois, auquel on doit les excellents Chroniques de Jérusalem, Pyong-Yong lui consacre cette biographie dessinée.

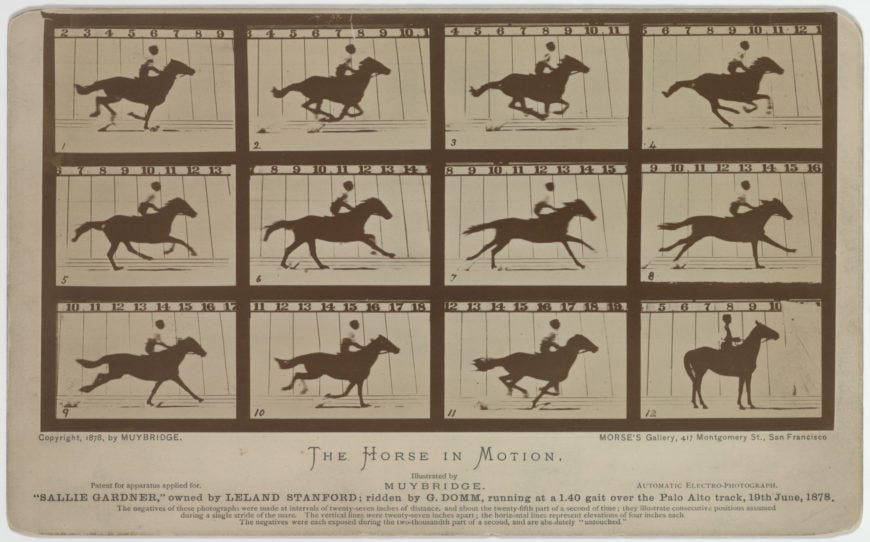

Dès 1878, il devient le premier à figer, en une image nette et pour répondre à une question séculaire, le moment où un cheval au galop ne touche pas le sol.

Cette photo, prise à 1/1000e de seconde à une époque où l’on en était encore aux poses statiques sous chapeau noir, a fait le tour du monde, proposé une nouvelle représentation du réel et fait office de signe avant coureur du cinéma.

Cette scène fameuse n’est pas née d’un rêve d’artiste mais d’un pari : Leland Stanford, magnat du rail et homme le plus riche des États-Unis (il créera en souvenir de son fils l’université de Stanford), voulait prouver que son cheval fétiche Occident s’envolait vraiment lors du galop.

Les peintres de l’époque — de Géricault à Degas — avaient tort : les pattes ne sont pas en extension mais repliées.

Muybridge invente un dispositif multi-appareils qui permet de décomposer le galop. Ses clichés deviennent un manuel universel pour dessiner le mouvement — encore aujourd’hui, tout étudiant en animation tombe sur ses planches.

Mais l’homme n’est pas qu’un pionnier de la technique. Il est aussi un personnage baroque : conférencier itinérant, se présentant comme « professeur », showman avant l’heure, capable de remplir des salles pour projeter des images fixes en rafale. Une atmosphère qui rappelle les atmosphères de fêtes forraines et de compétition entre bateleurs de foire, magiciens et scientifiques dépeints dans le Prestige.

Muybridge voulait « ralentir le temps » et faire croire ce que les yeux ne voyaient pas encore : le mouvement invisible. Son dispositif donnera naissance au principe même de la capture séquentielle d’images qui nourrira les inventions des frères Lumière et d’Edison, puis les effets spéciaux modernes — jusqu’à la scène culte de The Matrix où 150 appareils encerclent Keanu Reeves pour figer une balle en vol (ce dispositif s’appelle d’ailleurs le Bullet Time).

Sa vie privée est aussi extravagante que son génie. Il apprend que son fils n’est pas le sien, abat l’amant de sa femme à bout portant, et sort acquitté — Californie des années 1860 oblige — sous les applaudissements d’un jury d’hommes mariés.

Sa trajectoire aurait pu s’arrêter dans une prison ; elle s’est poursuivie sur les pellicules du monde entier.

Lorsque Muybridge meurt en 1904, le cinéma est sur le point de devenir une industrie mondiale. Ses expérimentations — ces fractions de secondes captées avec des moyens artisanaux — deviendront les fondations techniques des caméras modernes. Pour beaucoup d’Américains, le véritable inventeur du cinéma n’est donc ni Lumière ni Edison, mais cet Anglais à l’orthographe improbable, pionnier du mouvement figé.

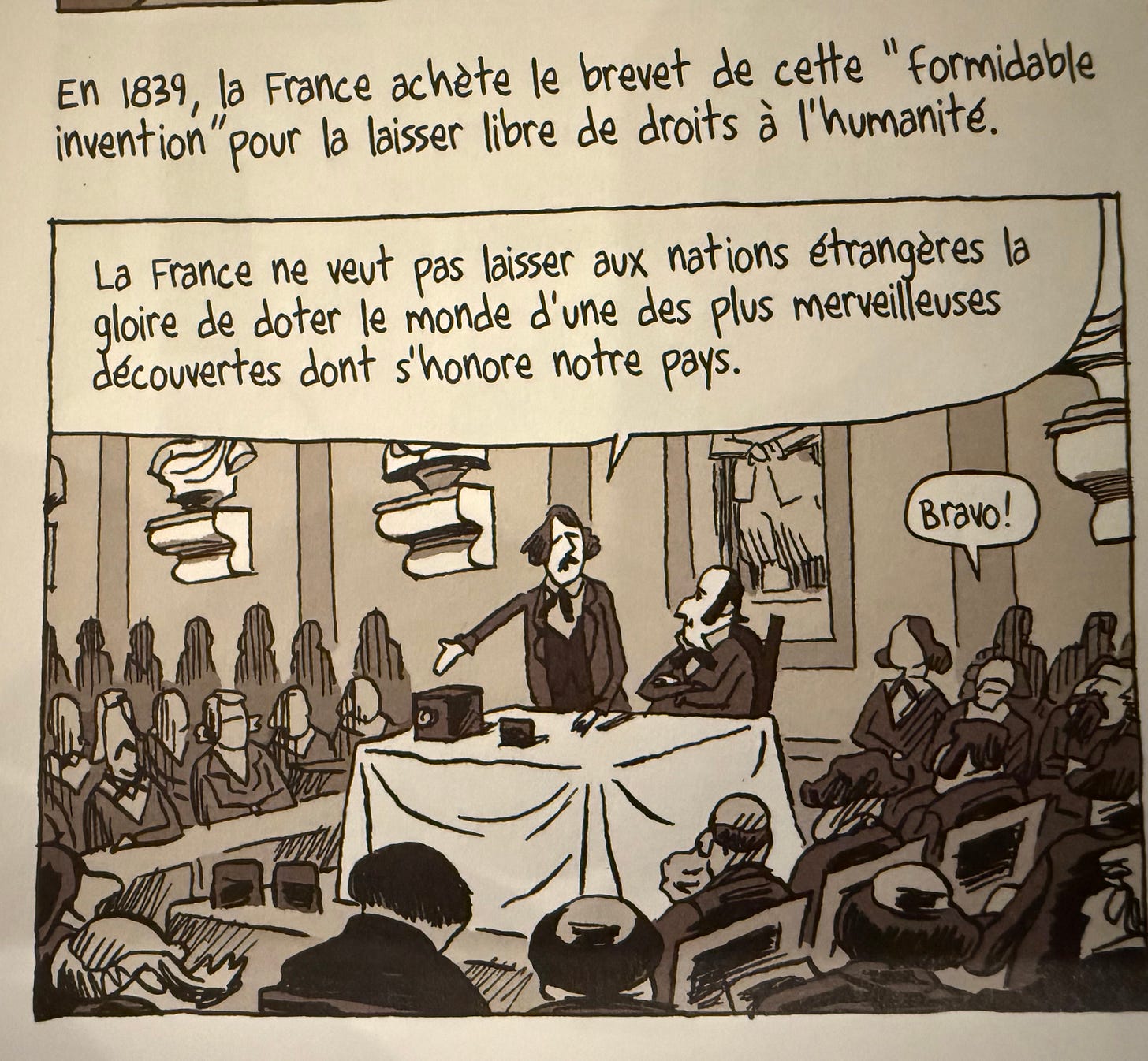

Un dernier mot avant d’en finir, on y apprend également ce fait fascinant : le Gouvernement Français soucieux de faire étalage de l’avancée de sa science ou peut-être aussi inspiré de ses Idéaux Universalistes, a racheté à Daguerre, le brevet du premier “appareil photo” le Daguerrotype, ce qui permet à l’Académie des Sciences, de rendre publique les détails du procédé le 19 août 1839, afin d’en « doter libéralement le monde entier. »

Autrement dit, le Gouvernement devant cette fulgurante avancée scientifique, décide qu’elle est trop importante pour n’être que contrôlée par des intérêts privées et décide de la verser directement dans le domaine public à l’échelle mondiale (!) pour que cette technologie se diffuse massivement. On se prend à rêver des gouvernements qui pourraient conduire ce type de démarche actuellement avec l’IA…

La Khan Academy est une sorte de Wikipedia des cours scientifiques, c’est une organisation éducative américaine à but non lucratif créée en 2008 par Sal Khan. Son objectif est de créer un ensemble d’outils en ligne destinés à faciliter l’éducation des élèves.